矯正歯科治療で起きる【ボーイングエフェクト】とは?

現在矯正治療を受けている、もしくは検討している患者さんの中で、「ボーイングエフェクト」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?ボーイングエフェクトは一般の患者さんはもちろん、歯科医師の中でも矯正を専門的に学んだ専門医しか説明できない現象です。

しかし、矯正治療を受ける上で知っておくべき重要な情報の一つです。今回は、このボーイングエフェクトについて、患者さんにも分かるように詳しく解説していきます。

目次

ボーイングエフェクトとは何か?

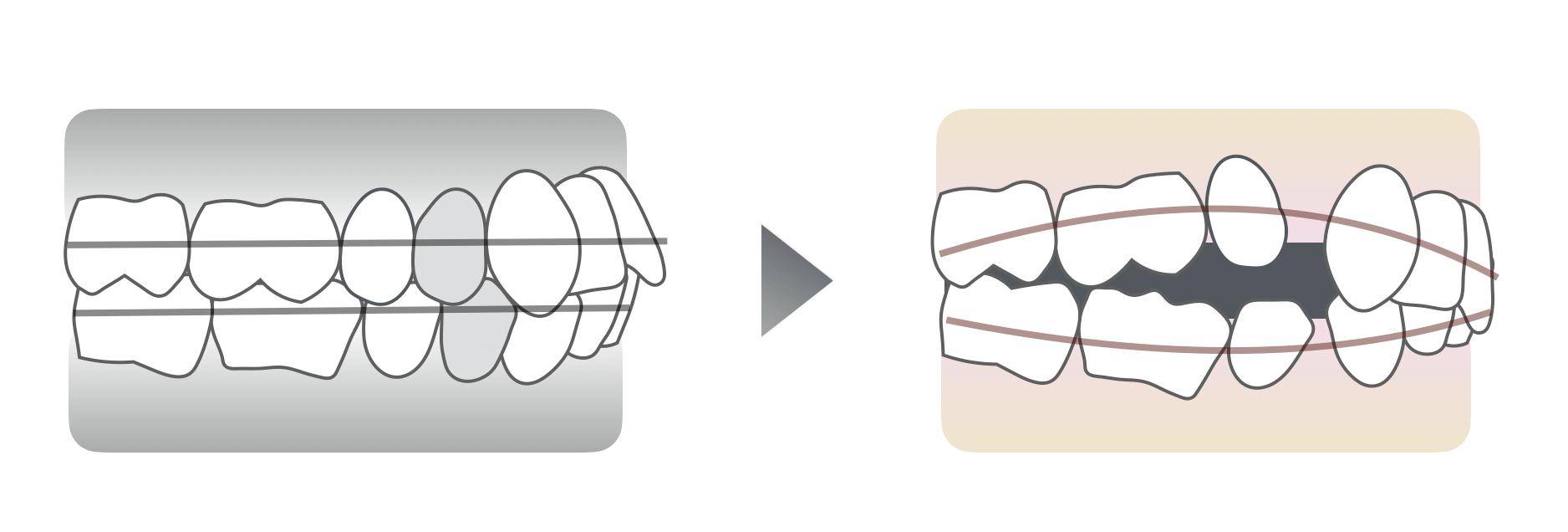

ボーイングエフェクトとは、矯正治療中に歯列が弓(ボウ)のように激しく湾曲してしまう現象のことです。ワイヤーの形状がジェットコースターのカーブに似ていることから、「ローラーコースター効果」とも呼ばれています。

ボーイングエフェクトは特に、出っ歯(上顎前突)や受け口などの改善を目的として、上下の小臼歯(前から4か5番目の歯)を抜歯する矯正治療中で発生頻度が高くなります。抜歯による隙間に前歯を後方に移動させる際、歯が理想的な位置に並行移動せず、傾いてしまうことで発生します。

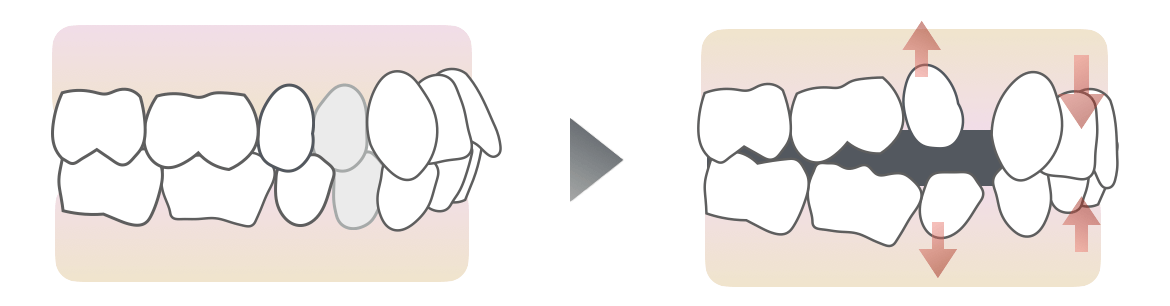

<抜歯症例においてのボーイングエフェクト>

ボーイングエフェクトの具体的な症状

ボーイングエフェクトは歯並びに対して垂直方向への影響が顕著に現れますが、水平方向にも影響を及ぼすことがあります。主な症状を以下に示します。

ただし、順調に矯正治療が進んでいても一時的にこのような症状が出ることがあります。ですが短期間であれば問題にはなりませんのでご安心ください。1年以上も同じ状態が続くようでしたらリカバリー治療が必要となります。

前歯部への影響

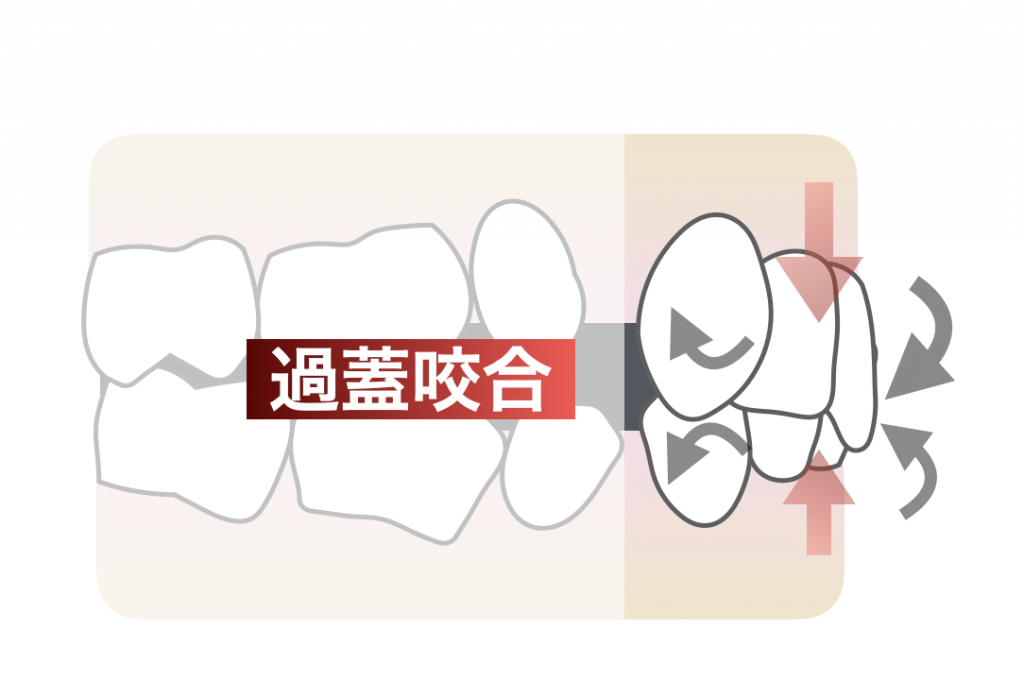

ボーイングエフェクトの一番わかりやすい症状としては、オーバーバイト(上の前歯が下の前歯を覆う量)が大きくなることです。前歯が内側に傾斜し過蓋咬合(深い咬み合わせ)という状態に向かっていきます。

重度になると、アンテリアガイダンスといって、前歯のかみ合わせ誘導機能が失われてしまいます。また、前歯が下方向へ移動するためガミースマイルといって歯茎の露出量は増加する傾向があります。

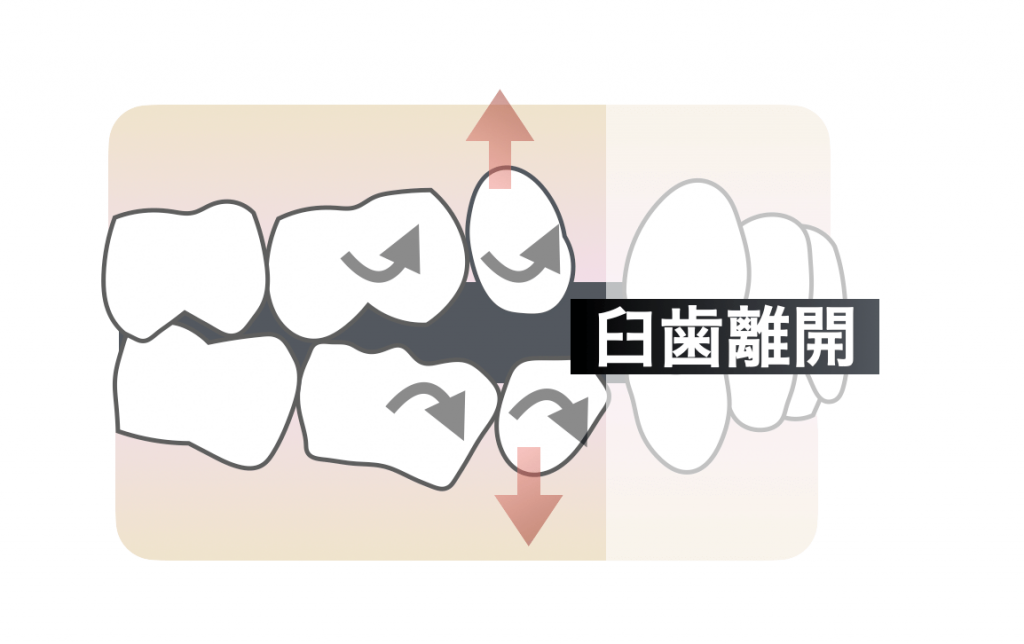

臼歯部への影響

ボーイングエフェクトは奥歯のかみ合わせもにも影響を与えます。奥歯が近心傾斜といって前方に倒れてくるため、上下の奥歯の接触点が減少し、咬合離開(奥歯が噛み合わない状態)が発生します。

歯列のたわみの頂点の歯になる小臼歯あたりのかみ合わせが最も悪くなります。

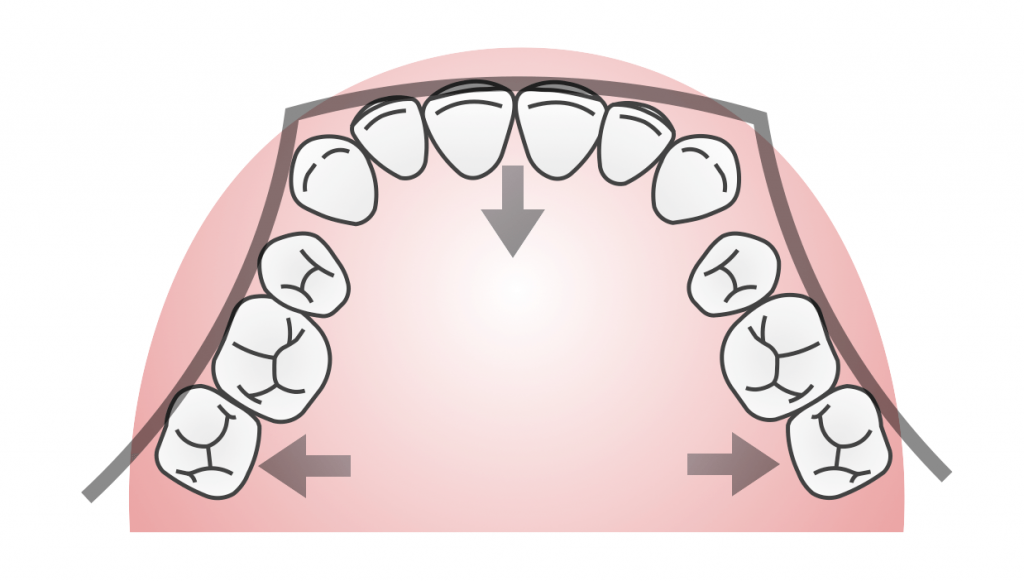

水平方向への影響

前歯の後方移動を行うと、一般的に上の歯並びは外側に開き拡大する方向に、下の歯並びは内側に傾斜し縮小する方向に向かいます。

また、舌側矯正では逆に上の歯並びは縮小します。これにより、上下のアーチの幅が合わなくなり、かみ合わせが安定しづらくなります。

ボーイングエフェクトが発生する理由

ボーイングエフェクトが起きている状態が続くことは良い状態とは言えません。リカバリー治療を行う前に、原因と発生メカニズムを分析しなくてはなりません。ここでは歯の移動の仕組みとともに説明します。

発生機序

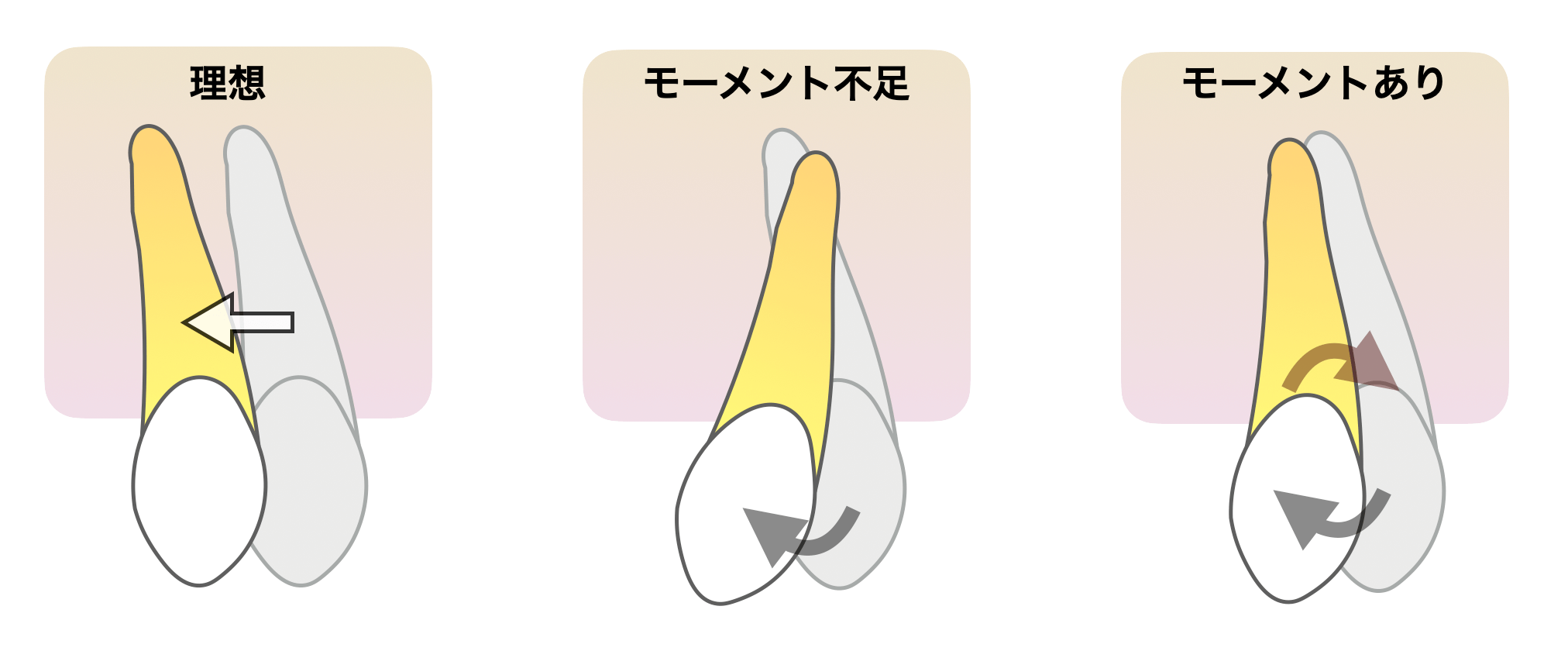

<モーメントが不足するとボーイングエフェクトが発生する>

ボーイングエフェクトの最初は、矯正装置が付いている歯の頭の部分(歯冠)のみが移動し、歯の根の部分(歯根)の移動が追いついてこないことで発生します。そのまま、抜歯空隙に向かって傾斜していってしまうことで悪化していきます。

理想的な歯の移動では、歯冠と歯根が一体となってある程度は平行に移動させる必要があります。しかし、歯根を適切に移動させるためには、歯にモーメント(回転力)を生み出すことが必要不可欠です。

モーメントとは矯正力によって歯が回転して転倒することを予防するために、逆回転の力を発生させ歯の移動をコントロールする力となります。矯正装置の強度が不十分な場合、適切なモーメントを発生させることができません。

ただし、重要なことは程度の差はありますが、どのような矯正治療でも常にボーイングエフェクトは発生する可能性があるということです。軽度のボーイングエフェクトであれば、唇側矯正治療(表側に付ける矯正装置)では、治療の経過とともに自然にモーメントが発生し、改善することも多くあります。

ボーイングエフェクトが発生しやすい事例

ボーイングエフェクトの発生率は、治療方針も影響しています。前歯の後方牽引量が多い場合は、前歯と奥歯がともに抜歯空隙に倒れやすく、ボーイングエフェクトのリスクが高まります。さらに、治療開始前から過蓋咬合や臼歯離開といったかみ合わせの症状がすでにある場合もボーイングエフェクトによってこれらの症状がさらに悪化する可能性があります。

一方、前歯のがたつきが多く八重歯のような症例では、抜歯矯正治療でもボーイングエフェクトはあまり発生しません。前歯の後方牽引量がないための歯列のたわみも最小限におさまります。

矯正装置によってもボーイングエフェクトの発生しやすさは大きく異なります。発生しやすい順序は以下の通りになります。

ボーイングエフェクトのおこりやすさ

マウスピース型矯正 > 舌側矯正 >> 唇側矯正

主要な3つの矯正装置の中でマウスピース型矯正は、最も発生しやすい装置です。マウスピースはポリウレタン樹脂(プラスティック)が主成分であり材質の特性上、剛性が不足しており歯根を移動させるために必要なモーメントの発生が難しいことが原因となります。

次に舌側矯正は歯の裏側に装置を付ける舌側矯正ですが、こちらは気をつけないと発生してしまう治療方法となります。これは、歯の抵抗中心(歯の重心のようなもの)より内側にワイヤーが配置されるため、歯を内側に引っ張る力が優先されやすいことが関与しています。注意深く治療を行わないと歯が抜歯空隙に傾斜してしまいます。

最後に歯の表側に装置を付けるクラシックな唇側矯正は、比較的ボーイングエフェクトが発生しにくい装置となります。これは十分なワイヤーに十分な強さがありモーメントを発生させることが得意であるからです。

重度のボーイングエフェクトを予防するための対策

ボーイングエフェクトの予防は、治療計画の段階から始まります。経験豊富な矯正歯科医は、初診時の検査結果から患者さんのリスクを評価し、適切な予防策を講じて治療を行うからです。

治療計画段階での詳細な配慮

重度のボーイングエフェクトを予防するためには、まず治療計画の段階での工夫が重要です。治療期間は延びることにはなりますが、抜歯空隙を閉じることを急がず、慎重に歯を移動させることが大切です。

一般的に、月1mm程度の移動速度が理想的とされていますが、ボーイングエフェクトのリスクが高い症例では、さらにゆっくりとした移動を行うことがあります。

初診時にすでに過蓋咬合や臼歯離開が発生している症例では、抜歯矯正を避ける方針を検討し、どうしても抜歯が必要な場合は先にかみ合わせの問題を改善してから抜歯を行うという段階的なアプローチをとることも有効です。

診断と治療計画の重要性

<軽度のボーイングエフェクトは唇側矯正であれば容易に改善可能>

ボーイングエフェクトの予防には、正確な診断と綿密な治療計画が不可欠です。セファログラム(頭部X線規格写真)による骨格の分析、歯列模型による詳細な計測、口腔内写真による現状の記録など、様々な資料を総合的に分析して治療計画を立てます。

特に重要なのは、コンピューターシミュレーションによる予測です。現在では、3Dシミュレーションソフトを使用して、治療前に歯の移動量や移動過程を予測し、ボーイングエフェクトのリスクを評価することができます。この技術により、問題が発生しそうな段階を事前に特定し、適切な対策を講じることが可能になっています。

ボーイングエフェクトを防ぐことが難しい場合は、マウスピース型矯正や舌側矯正を回避して唇側矯正装置を使用することが望まれます。見た目の問題はありますが、治療の確実性を優先する場合には有効な手段となります。

定期的な管理の重要性

しっかりと矯正医の診察を定期的に受け、重度のボーイングエフェクトになる前に早期のリカバリー治療を行うことは非常に重要です。早期発見・早期対応により、重篤な問題に発展することを防ぐことができます。

重度のボーイングエフェクトが起きた場合

重度のボーイングエフェクトが発生した場合はリカバリー治療を行わなくてはなりません。唇側矯正治療を行なっている場合は、軽度〜中程度の問題であることが多く、前歯を後方移動させる力を解除するだけで、時間の経過とともに治ってくることが多いです。

マウスピース型矯正や舌側矯正の場合は、中等度〜重度の問題であることが多く、特別なリカバリー処置が必要となってきます。どちらもモーメント不足が原因になります。中程度のボーイングエフェクトであればマウスピース型矯正では顎間ゴム、舌側矯正ではアンカースクリューを使用して行うことが多いのですが、重度となると唇側矯正装置に変更する方が早く第一選択となります。

いずれにしろ、リカバリー治療には最低でも1年は必要とするため、治療期間が途方もなく延長することがあります。

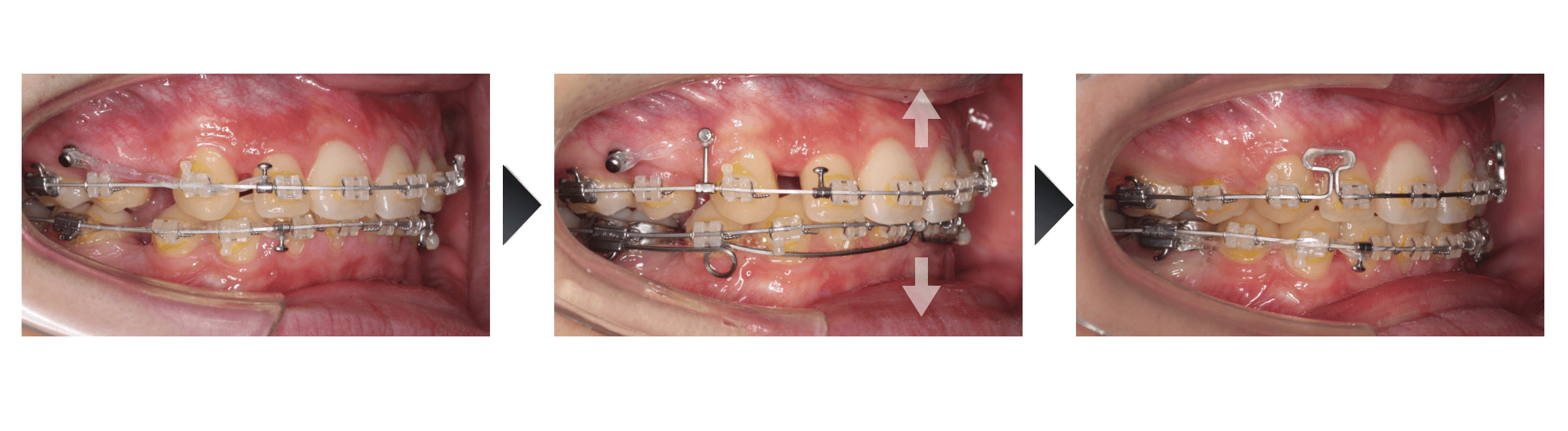

ボーイングエフェクトのリカバリー治療例

実際にマウスピース型矯正治療でボーイングエフェクトが発生したケースです。抜歯空隙に隣接歯が倒れ込み、前歯部では過蓋咬合、臼歯部では離開が起きています。

マウスピース型矯正装置のみでのリカバリーは困難と判断し、重度の臼歯傾斜が発生している下の歯列のみ唇側矯正装置でリカバリーを行いました。途中ワイヤーを2本使用することで、歯にモーメントを発生させ、無事ボーイングエフェクトが解消しました。リカバリーにかかった治療期間1年3か月と長期にわたりました。

<ボーイングエフェクトの発生>

<ボーイングエフェクトのメカニズム>

<ボーイングエフェクトのリカバリー>

<顔のビフォーアフター>

<症例概要>

主訴:口元の突出と口呼吸

年齢・性別:大学生男性

住まい:千葉県八千代市

症状:上下顎前歯唇側傾斜

治療方針:抜歯空隙の閉鎖(中等度固定)

治療装置:マウスピース型矯正装置(アライナー装置)

リカバリー装置:唇側矯正装置・ダブルワイヤー

抜歯:上下左右4番(計4本)

治療期間:3年2か月

アライナー枚数:64+55+31ステージ

リテーナー:上下クリアタイプ+フィックスタイプ

治療費用:990,000(税込)

代表的副作用:痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮

▶︎その他の副作用

よくある質問

Q1: マウスピース矯正を検討していますが、ボーイングエフェクトが起きる可能性はどのくらいありますか?

マウスピース矯正で抜歯を併用して前歯を大きく後方移動させるケースでは、ボーイングエフェクトは多かれ少なかれ必ず発生します。

Q2: ボーイングエフェクトが起きているかどうかは、自分で気づくことができますか?

患者さんが自分で気がつくのは難しいかと思います。奥歯のかみ合わせが悪くなってきたり、前歯が過蓋咬合になってくるなどの症状が出始めたところで気がつくこともあります。

Q3: ボーイングエフェクトのリカバリー治療が必要になった場合、追加費用はかかりますか?

ふつうはリカバリーも含めて矯正治療費となっていることが多いため、同医院での治療に追加費用はかかりません。ただし、リカバリーを他院で行う場合は、普通の矯正治療費がかかるため、事前の医院選びは大切となります。

【記事執筆者の略歴】

牧野 正志

徳島大学歯学部卒業 (2006)

東京歯科大学 歯科矯正学講座 研修課程修了 (2010)

まきの歯列矯正クリニック開設 (2012)

日本矯正歯科学会 認定医・臨床医