【子供の受け口治療】当院の治療の流れ

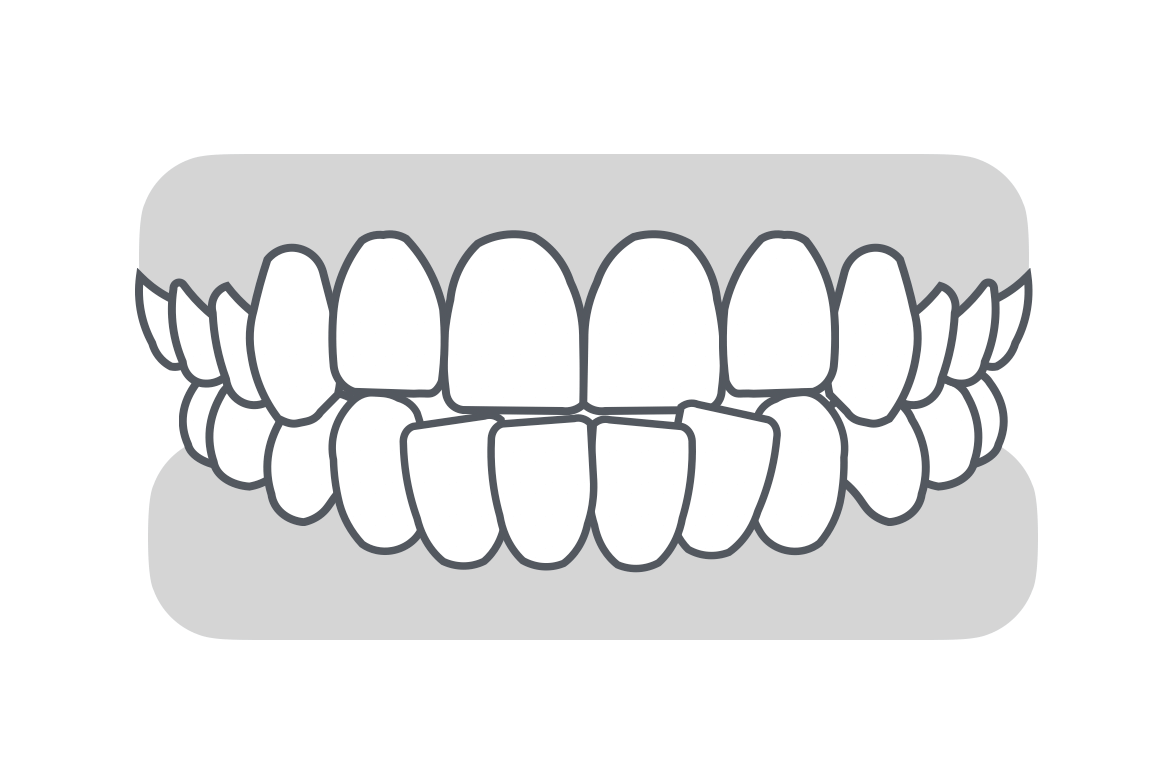

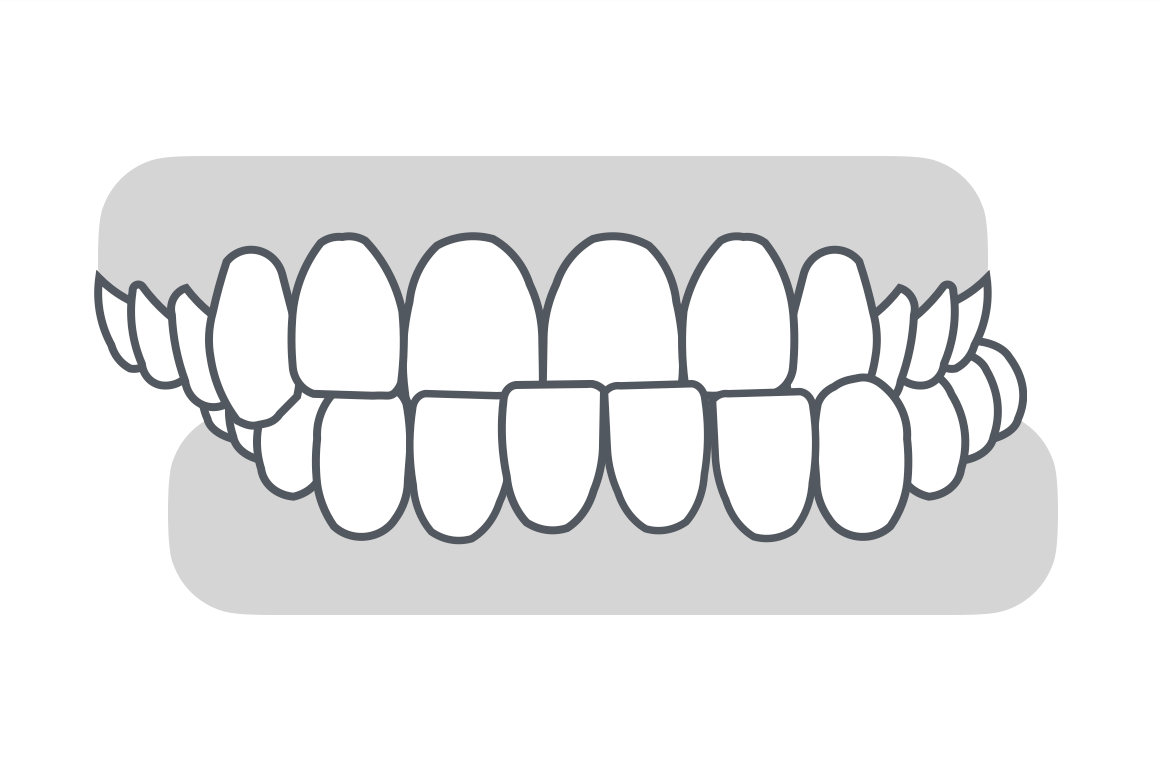

子供の受け口(反対咬合)は、上の歯と下の歯が逆に咬み合う状態で、子どもの頃によく見られる歯並びの問題です。かみ合わせの問題だけではなくお子さまの成長や自尊心にも影響する可能性がある歯並びのため、早期に矯正治療の相談を行うべきです。

当院では、個々のお子さんに合わせた治療計画を立て、適切なタイミングで効果的な治療を提案しています。ここでは、当院における受け口治療の流れについて詳しくご説明します。

目次

就学前の乳歯列期の受け口

就学前の乳歯時期の反対咬合は、前歯を移動させようとしても、歯の高さが短くかみ合わせ改善の効果が少ないことが特徴です。当院では治療に機能的マウスピース矯正装置であるプレオルソタイプⅢの小型サイズを使用します。軽度症例であれば、使用後6か月以内に反対咬合の症状は改善します。

ですが、しっかり装置を使用しても、一定の割合で改善しないケースもあります。これらは無理をせず、次の混合歯列期前期まで治療を中断し待機します。

乳歯の時期の反対咬合の治療で重要なのは、長期的な管理になることを保護者の方から理解してもらうことです。乳歯の時期はあごの成長が盛んな時期ですが、治療効果は限定的で、矯正装置の装着が日常生活に与える影響も小さくはありません。治療の必要性をお子さんへの負担、保護者が行うべきことにをよく理解していただいてから治療を開始することが望まれます。

また、就学前の6歳前後の上下の前歯が生えかわる時期は、矯正装置の効果が少なかったり、痛みなどのトラブルが増えるため、矯正治療は休止することをお勧めします。

小学生低学年の受け口

上下前歯が永久歯が生えかわる時期は平均8歳です。横の歯は乳歯であり、永久歯と乳歯がまざっているこの時期を混合歯列期後期と呼びます。この時期は、前歯のかみ合わせをある程度確立するための準備矯正(1期矯正)を行う適正な時期と言えます。

乳歯と永久歯が混ざり始める時期は、あごの成長とともにかみ合わせも大きく変化します。そのため、治療計画を立てる際には、将来の永久歯の生える位置やあごの成長予測を考慮に入れる必要があります。

使用する矯正装置には様々あります。それぞれの歯科医院のシステムや矯正歯科医のフィロソフィー(治療哲学)、個々の患者さんの状態から最適な装置を選択します。

- 機能的マウスピース矯正装置…口のまわりの機能を調整しながら受け口を改善する。

(プレオルソ・マイオブレース・ムーシールド) - 床矯正装置…歯並びの拡大も行いながらバネなどで前歯の位置を調整する。

(スプリング付き拡大床装置・切歯斜面板) - 内側固定装置…歯並びの拡大を優先的に行ったのちブラケット装置で前歯を位置を改善する。

(クワドヘリックス・ポーター・急速拡大装置・リンガルアーチ+ブラケット装置) - アライナー矯正装置…歯並びの拡大と前歯の位置の改善を同時に行う。

(インビザラインファーストなど) - 顎外固定装置…上あごと歯列を前方移動させ受け口を改善する。

(上顎前方牽引装置+内側固定装置or床矯正装置)

当院の混合歯列期前期の反対咬合の改善の第一選択としてはプレオルソになります。下の前歯を内側へ傾斜移動させ6ヶ月をめどに前歯のかみ合わせの改善を行います。その後、まだ受け口が改善していない場合や、上の2番目の歯並びの不揃いがある場合は、上のみアライナー矯正装置(インビザラインファースト・薬機法対象外)を併用します。

アライナーは1日16時間使用となり、歯列拡大と前歯を並べる効果があります。アライナーは取り外しができるマウスピースのため虫歯のリスクは低いメリットがあるのですが、1日16時間の装着時間が必要であり保護者の方の管理も大切です。アライナーの使用が難しいお子さんはワイヤー矯正装置を使用することもあります。

ここでよくある疑問点として、この段階で上の前歯のがたつきはある程度整えるのですが、なぜ下の歯並びは治さないのかいうのがあります。これは下の歯並びを拡大して並べると前方に出てしまい、逆に受け口が悪化してしまうことがあるからです。

難易度を判断する重要なチェックポイント

小学生低学年の反対咬合の多くは、このような治療で改善するのですが、既に症状が重く1期治療を行なっても効果が少ない場合もあります。そのような予測が立つケースでは、1期治療を行わず骨格の成長が終了するまで待機することがあります。

反対咬合の症状の重さを見るポイントとしては、「切端咬合位」「下の前歯の不ぞろい」「下あごの左右差」をみていきます。

切端咬合位が取れるか

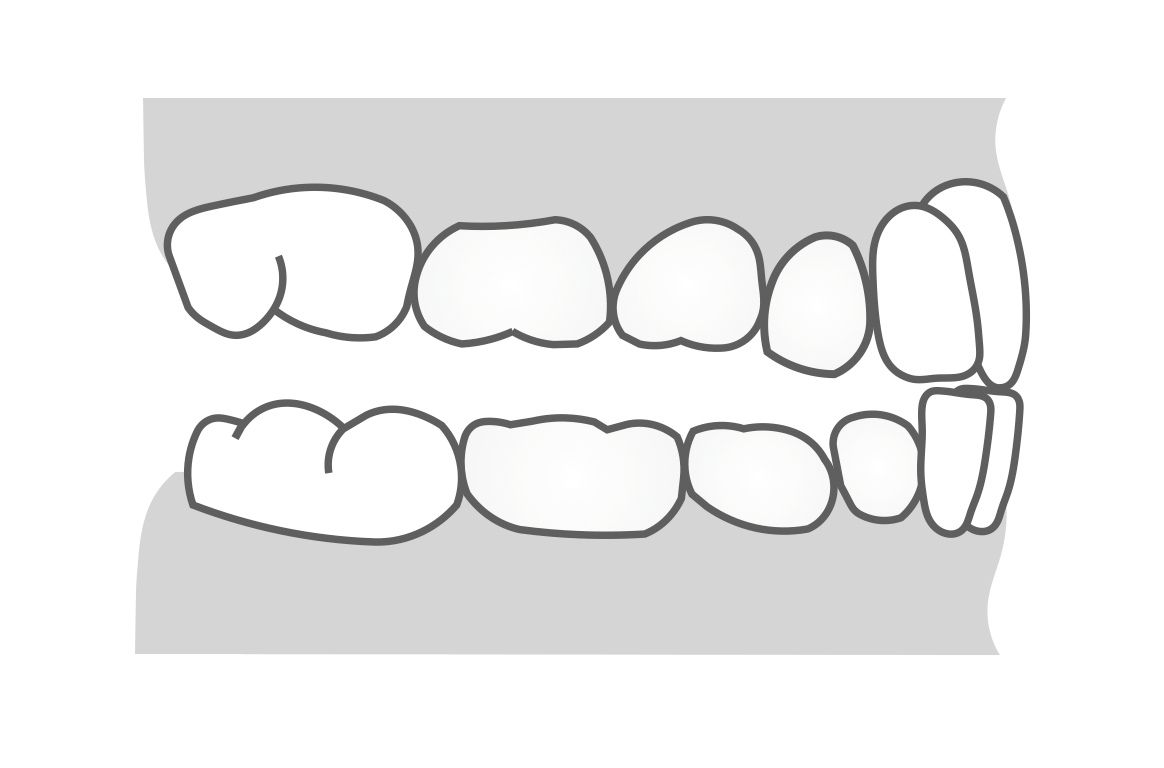

反対咬合は、前歯の位置異常が原因の場合は軽度であり、骨格の不調和が原因の場合は重度であることが多くなります。そこで受け口の治療難易度を調べる上で、上下の前歯を歯先で合わせる「切端咬合位」ができるかが重要な指標となります。

切端咬合位ができる反対咬合は、早期接触といって上下の歯をかみ合わせた際に奥歯より前歯が先に接触していしまうため、下あごを前に出てしまい受け口となってしまうメカニズムです。機能性反対咬合とも呼びます。

この場合は、前歯の位置以上が原因となっているため、準備矯正治療で前歯を移動させることで受け口の改善は可能です。奥歯が永久歯に生えかわる前に早期に矯正治療を開始することをお勧めいたします。

一方、どんなにあごを動かしても切端咬合ができないは、上下あご骨の長さの違いが原因となっている可能性があり難易度が高まります。レントゲン分析で下顎の相対的な長さを計測し、治療成功率を算出します。

下の前歯のがたつきの様子

下の前歯の歯並びが前後的に乱れているだけなら、マウスピース装置で内側に傾けることで改善できますが、下の前歯にねじれや傾きの問題がある場合は、スペース不足が大きく、内側への移動が難しくなるため難易度が高まります。

そうすると、下の前歯にすき間がある受け口の方が治療は有利となります。

下あごの左右差

下あごの長さに左右差がある場合は、思春期の成長期に悪化する可能性があり1期治療後に注意が必要となります。「上の歯並びの正中から下の歯並びから3mm以上ずれている」、「奥歯の噛み合わせに左右差がある」、「片方だけ奥歯がクロスバイトにかみ合っている」などの場合は、1期矯正で一時的に治療が成功しても、成長期に再悪化する可能性が高くなります。

上下の正中線がずれていても前述の早期接触が原因のケースもあるため、よく見分ける必要があります。早期接触が原因で下あごが左右にずれる場合は、引っかかっている下の前歯に歯肉退縮がみられることが多いです。

混合歯列期後期の受け口

10歳前後の乳歯と永久歯が混ざっている混合歯列期後期は、治療可能なケースが少なくなります。これは永久歯列完成に向けての移行期であり、下あごの思春期性成長が始まる時期が迫っているからです。矯正装置を使用して反対咬合を改善しようとしても変化がないか、すぐ後戻りしてしまいやすい時期です。

下あごの成長は身長や骨格の成長のピークの近似しています。したがって、中程度〜重度の反対咬合は、男子は18歳、女子は15歳までは治療待機します。

男子では治療は見送ることが多いのですが、成長期が短い女子の場合は「切端咬合位」がとれるような軽度な反対咬合であれば混合歯列期で10代前半でも、保護者の方に成長による効果軽減のリスクをご理解のもと矯正治療を開始することもあります。

ただし、安易な治療介入は、かえって良い結果が得られない可能性もあります。治療の必要性が高いケースでも、あごの成長のタイミングを見極めながら、慎重に方針を決定していくことが肝心です。

永久歯列期の受け口

中学生以降の永久歯列期の反対咬合は少なからず骨格性の要因が含まれます。患者さんが成長リスクを受け入れて治療を希望しない限り、成長が終了するまで待つのが基本方針です。

あごの成長が完了していない段階で矯正治療を行うと、治療後のあごの成長で後戻りするリスクがあります。骨格的な問題は改善が難しくなります。男子は18歳、女子は15歳から矯正治療を開始します。

この時期になると骨格の形も、はっきりしてきます。遺伝的要素も相まって、上下のあごの前後差や左右差が著しい場合は、将来的に成長終了後の外科矯正治療を推奨することもあります。

まとめ

お子さんの受け口の治療は、お子さんの年齢、噛み合わせの状態、あごの成長段階などを総合的に判断して方針を決定する必要があります。乳歯の時期から永久歯が生えそろう時期まで、それぞれの段階の特徴を理解し、適切な時期に適切な治療を行うことが大切です。

お子さんとご家族へ現状をわかりやすく説明し、良いコミュニケーションを維持することも欠かせません。子どもの頃からの計画的な管理を通して、理想的なかみ合わせの獲得とあごの正常な成長発育を促していきたいものです。

よくある質問

Q1: 小学校低学年で治療を始めた場合、治療期間はどのくらいかかりますか?

小児矯正治療自体は1年半程度で終わりますが、その後の下あごの成長量によって矯正装置の使用期間と治療期間は異なってきます。男子の場合は最大で治療終了が20歳を超えることもあります。

Q2: プレオルソを使っても改善しないケースがあるとのことですが、その場合はどうなりますか?

下あごの成長量が大きく、骨格的な問題が強い場合は、プレオルソの治療効果が出ないことがあります。その場合は、骨格の成長が完了するまで治療中止となります。

Q3: 「切端咬合位」ができるかどうかで治療の難易度が変わるとのことですが、家で確認する方法はありますか?

前歯で食物をくわえることができれば、上下の前歯の先を合わせることができるため、切端咬合位が可能であることが多いです。

【この記事の執筆者の略歴】

牧野正志

徳島大学歯学部卒 (2006)

東京歯科大学歯科矯正学講座 研修課程修了 (2010)

まきの歯列矯正クリニック開設 (2012)

日本矯正歯科学会 認定医・臨床医