ハイアングルケース・ローアングルケース

矯正歯科の分析には、あごの縦方向の形の分類分けがあります。面長タイプをはハイアングルケース、幅広タイプをローアングルケースと言います。矯正治療を行う上でそれぞれ注意しなくてはならない点が異なってきます。

目次

下あごを基準とした顔の縦の長さ

矯正治療の分析で、「あごの大きさ」は前後的長さと横幅を計測して判断しますが、「あごのかたち」はというと、顎関節(がくかんせつ)付近を中心とした下あごの上下の垂直的な開き具合で判断します。

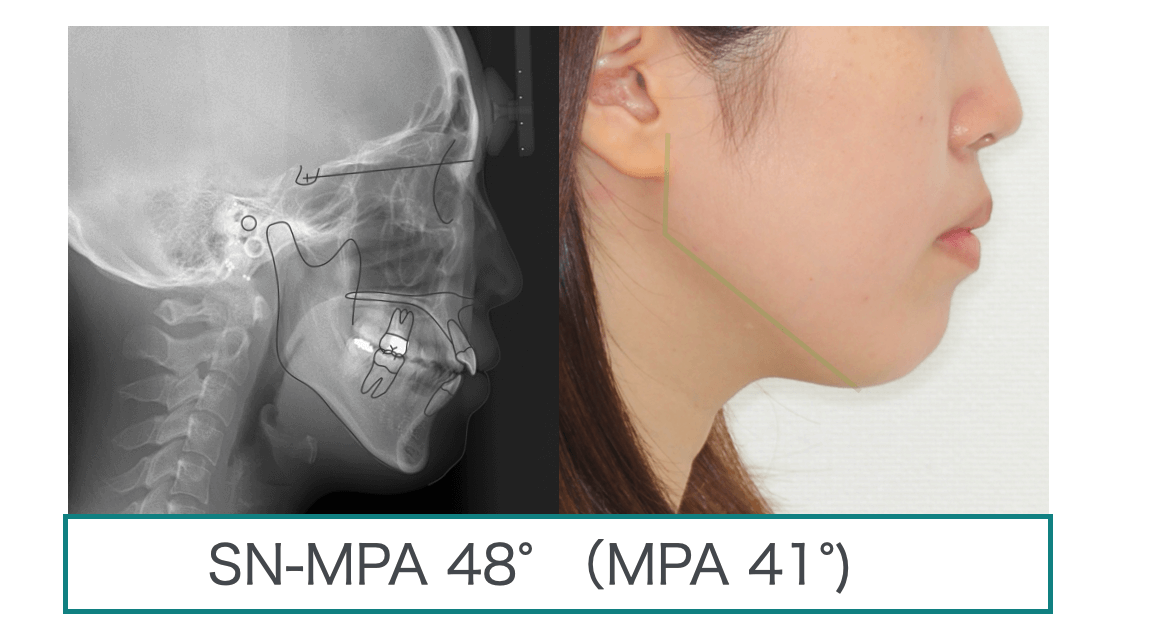

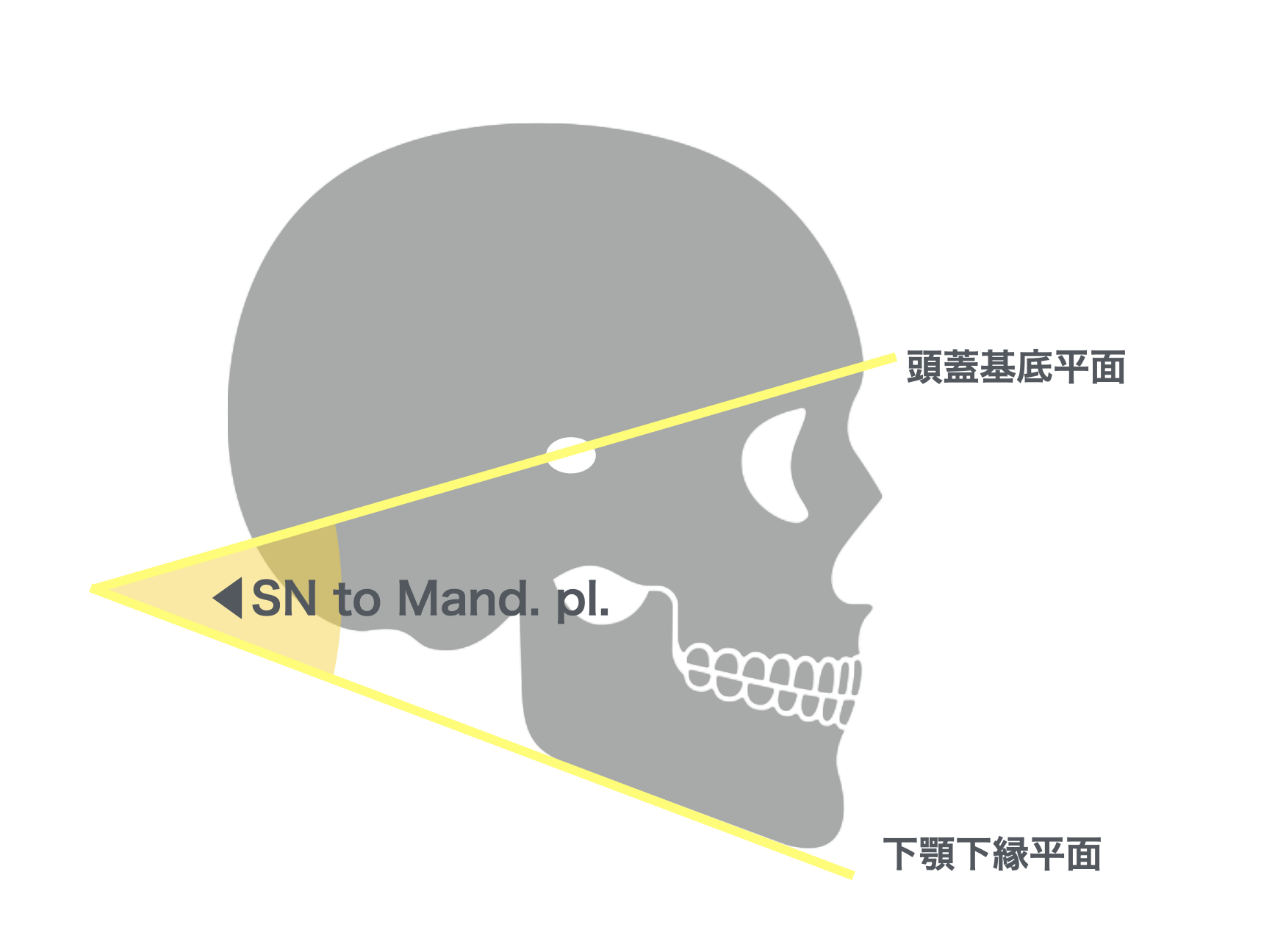

SN to Mand. pl.

横顔のレントゲンであるセファロ分析で、頭蓋基底平面(脳のすぐ下の骨のライン)と下顎下縁平面(あご下のライン)の角度【SN-MPA】で計測し以下のようにパターン分けします。

○40°以上→ハイアングルケース

●30°以下→ローアングルケース

一般的にはこの中間である30〜40°のアベレージアングルケースが一番多くなります。

※FMAという計測項目では以下になります。

○31°以上→ハイアングル

●19°以下→ローアングル

この分析値は「あごの形」だけでなく「顔の長さ」までわかるため、矯正治療計画を立てる上で、重要なポイントになります。当然、平均値に近いアベレージアングルケースの方が矯正治療の難易度は下がりますし、平均値から離れていくほど難易度は上がっていきます。ですから、矯正治療の相談に来られる患者さんに、歯並びに問題が少ないタイプが多くなるアベレージアングルケースはあまり見かけることはありません。

患者さんは、「前歯が出てている」など歯並びの前後的な問題ばかりを気にすることがありますが、矯正歯科医はこの垂直的な問題の方を治療計画立案の上で重視します。

ハイアングルケースの特徴

ハイアングルケースは、ドリコフェイシャルパターン(Dolico)や長顔型と言い、骨格的には以下の特徴があります。

【ハイアングルケース】

- 顔の形は面長で縦に長く、横幅と奥行きが短かい。

- あご下のラインが下方に傾斜している。

- あご先がシャープもしくは無い。

- 顎角(エラ)がわかりすらい。

日本史の教科書で見る渡来系の弥生人の顔に当てはめるとわかりやすいかと思います。農耕民族系であり噛む筋肉は細く、顎関節も華奢であり、口の開け閉めで雑音がなったり、顎関節症で関節が変形する方も見られます。上下前歯の噛み合わせは重なりが浅いことが多いです。

矯正治療においては、比較的歯の動く速度が早いことが特徴です。これは、あご骨の密度が低く、歯の移動を遮る咬む力が強くないことが理由です。ただし、歯茎も薄いため歯肉退縮やブラックトラアイングルなどの副作用が発生しやすいです。あご骨のサイズに余裕がないため、歯を並べるスペースを作るために抜歯を併用する治療方針になる割合が多くなります。

矯正治療後の安定性に関しては、咬む筋肉が強くないため下あごが後方に開きやすく、開咬(オープンバイト)や上下顎前突(口ゴボ)に関しては予後がよくない傾向にあります。また、歯茎が薄いため歯周病に罹患してしまうと一気に病変が進行してしまい予後が良くありません。また、あごの関節が細いため、お口の開け閉めの際に音がなったり痛みを伴う顎関節症の発症率が高めです。

骨密度が低いことは、歯科矯正用アンカースクリューの安定性にも影響し、ローアングルケースよりハイアングルケースの方が脱落が多くなります。

ハイアングルの治療例

ハイアングルケースの歯並び・かみ合わせは、上下の前歯が離れている開咬を併発していること多くなります。

<顔のビフォーアフター>

<症例概要>

主訴:前歯のがたつき

年齢・性別:20代女性

住まい:千葉県八千代市

症状:叢生・開咬

治療方針:上顎後方移動・IPR

治療装置:マウスピース型矯正装置(アライナー装置)

治療期間:1年2か月

アライナー枚数:56+16ステージ(5日交換)

リテーナー:上下フィックスタイプ+クリアタイプ

治療費用:990,000(税込)

代表的副作用:痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮

▶︎その他の副作用

ローアングルケースの特徴

ローアングルケースは、ブラキオフェイシャルパターン(Brachy)や短顔型とも言い、骨格的には以下の特徴があります。

【ローアングルケース】

- 顔の形は縦に短く、横幅と奥行きが広い。

- あご下のラインは水平に近い。

- あご先がしっかり前に突出している。

- 顎角(エラ)がはっきりしている。

縄文人の顔に当てはめるとわかりやすいかと思います。狩猟民族系であり噛む筋肉は太く、歯も歯茎も厚い傾向にあります。特に咀嚼筋が強い方はくいしばりから側頭部に筋肉痛が発生することがあります。歯並びはアーチ型で、上下前歯の重なりは深いことが多いです。

矯正治療においては、歯の動く速度が遅いことが特徴です。これは、あご骨が密度が高くであり、歯の移動を遮る咬む力が強いことが理由です。あご骨のサイズに余裕があるため、歯列拡大によって歯を並べるスペースを作る治療方針を選択することが可能です。 あご骨の後方に、奥行きがあるため親知らずがしっかりと生えてくることが多いです。

矯正治療後の安定性に関しては、咬む筋肉が強いため、噛み合わせが深くなりやすく、過蓋咬合(深噛み)や上顎前突(出っ歯)に関しては予後がよくない傾向にあります。また、修復した歯が頻繁に破折しやすく、一度歯を喪失してしまうとその後の補綴・修復治療が難しくなります。また、くいしばりによる、あごの疲れや頭痛に悩んでいる方も多いです。

ローアングルケースの治療例

ローアングルケースの歯並び・かみ合わせは、上下の前歯が深くかぶさっている過蓋咬合を併発していること多くなります。

<顔のビフォーアフター>

<症例概要>

主訴:前歯のがたつき

年齢・性別:20代女性

住まい:千葉県八千代市

症状:交叉咬合・過蓋咬合

治療方針:上顎後方移動・IPR

治療装置:マウスピース型矯正装置(アライナー装置)

治療期間:1年11か月

アライナー枚数:53+31ステージ(7日交換)

リテーナー:上下フィックスタイプ+クリアタイプ

治療費用:990,000(税込)

代表的副作用:痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮

▶︎その他の副作用

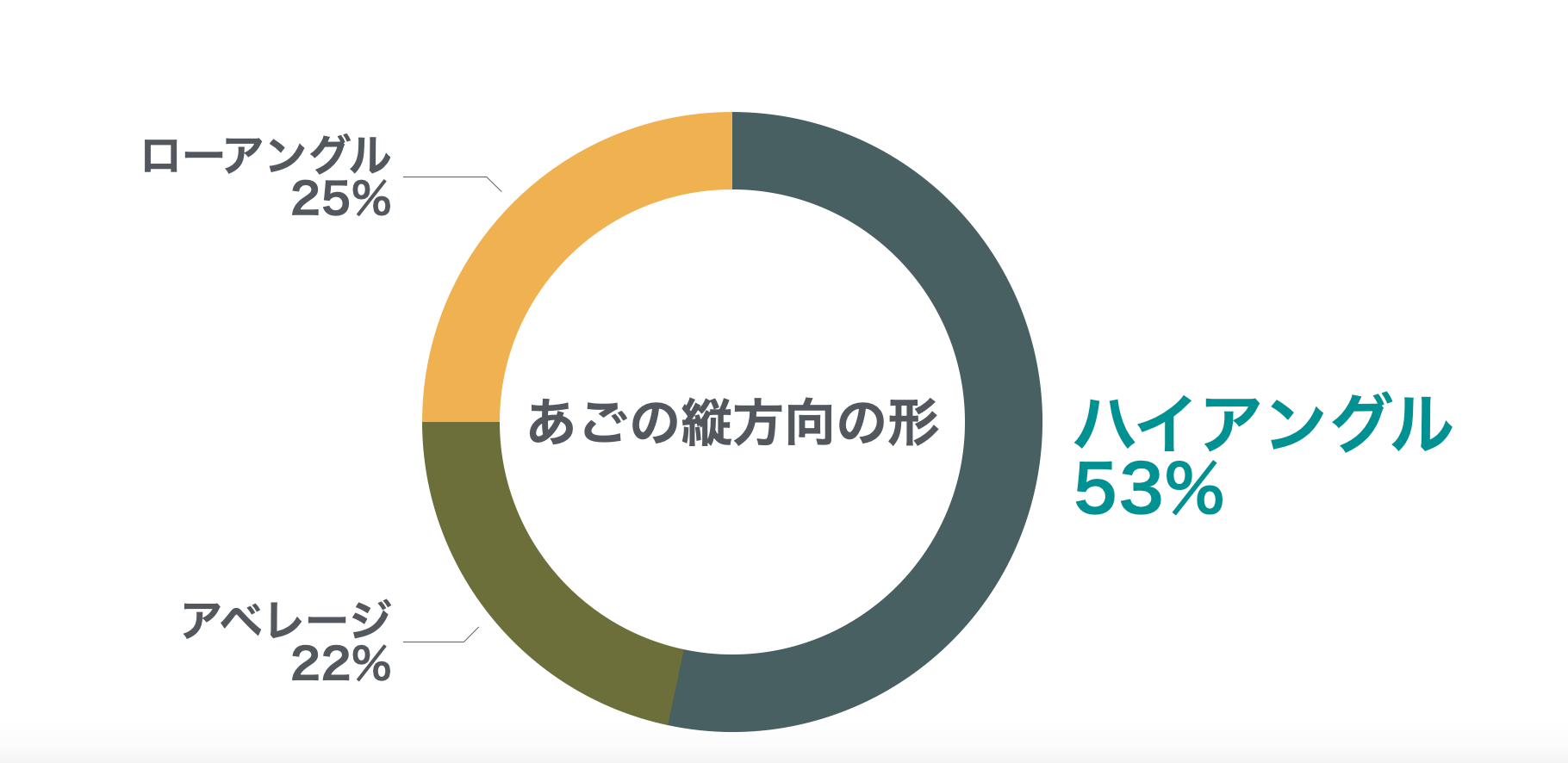

矯正歯科にはハイアングルケースが多い

当院でデータでは矯正歯科治療を受ける方は、ハイアングルケースが約50%、ローアングルケースとアベレージアングルケースがそれぞれ約25%づつといった具合です。そもそも歯並びが悪いという理由で矯正治療を受けるわけなのでバイアスがかかっており一般的なデータではありませんが、ハイアングルケースの方は歯並びとかみ合わせが悪くなりやすいと言えます。一方、ローアングルケースの方が歯並びは悪くなりづらいように思えます。

<2019年の矯正患者さんの骨格パターン>

また、骨格はハイアングルケースだけど歯列はローアングルケースの特徴を持っているというようなハイブリッドタイプも時折見かけます。こちらは矯正治療の難易度としてはかなり高くなります。

このように矯正歯科治療では必ず「あごの縦方向の形の分類分け」を行っていきます。詳しくは診断時に「骨格はどのパターンか?」担当医に聞いてみて下さい。

まとめ

矯正歯科治療では、顔の縦の長さによってハイアングルケースとローアングルケースに分類されます。ハイアングルは面長で歯の移動が早いが安定性に欠け、ローアングルは短顔で歯の移動が遅いが安定性が高い傾向があります。

矯正患者の約50%がハイアングルケースで、治療難度が高くなります。骨格パターンの違いにより、治療計画や予後が大きく異なるため、適切な診断と個別化された治療が重要と言えます。

よくある質問

Q1. ハイアングルケースで歯肉退縮やブラックトライアングルが発生しやすいのはなぜですか?

もともと歯の露出面積が多い上に歯茎も薄いため、歯肉のラインが下がりやすいことが理由です。

Q2. ローアングルケースで歯列拡大による治療が可能な理由は何ですか?

骨や歯茎に厚みがあり、大きな歯の移動に耐えることができることが理由です。

Q3. ハイブリッドタイプの矯正治療の難易度が高くなるのはどのような点ですか?

ローアングルとハイアングルの両方のデメリットを持っていることがあり、矯正治療で歯の移動させることに不利な条件を多く持っている可能性があります。

【記事執筆者の略歴】

牧野 正志

徳島大学歯学部卒業 (2006)

東京歯科大学 歯科矯正学講座 研修課程修了 (2010)

まきの歯列矯正クリニック開設 (2012)

日本矯正歯科学会 認定医・臨床医