矯正治療で重要なスピーカーブ(Spee湾曲)

矯正治療を受けられる患者さんの多くは、ある共通の特徴を持っていることが多いです。それは、「スピーカーブ(Spee湾曲)」と呼ばれる下の歯並びの湾曲が深いということです。この事実は、矯正治療を理解する上で非常に重要なポイントとなります。今回は、このスピーカーブについて、なぜ矯正治療で重要なのか、どのように測定し、どのように治療するのかを、分かりやすく解説していきます。

目次

スピーカーブとは

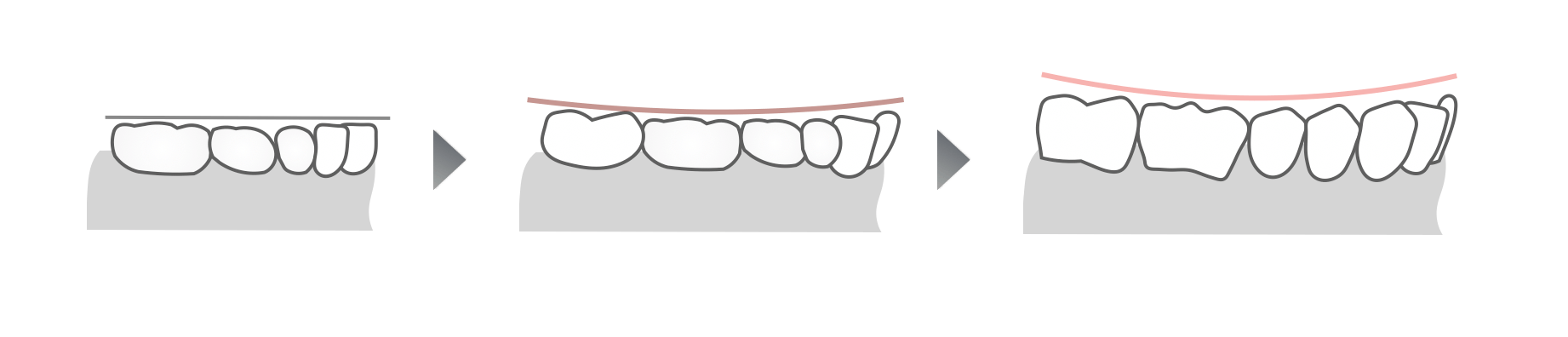

スピーカーブは、1890年にドイツの解剖学者フェルディナンド・グラフ・フォン・スピーによって発見された、人間の歯並びに見られる自然な湾曲のことです。下の歯を横から見たときに、前歯の先端から小臼歯、大臼歯の咬む面をなぞっていくと、緩やかな曲線を描いています。この曲線がスピーカーブです。正常な範囲では、この曲線の深さは1.5~2.0mm程度とされています。

興味深いことに、この曲線は生まれつきあるわけではありません。乳歯の時期にはほとんど平坦で、深さは0.2mm程度しかありません。しかし、6歳頃に下の第一大臼歯と前歯が生えてくると、急激に深くなり1.3mm程度になります。その後、12歳頃に第二大臼歯が生えてくるとさらに深くなり、2.2mm程度までに達します。16歳頃には少し浅くなって2.0mm程度に戻り、その後は成人期まで比較的安定していることが研究で分かっています。

このスピーカーブには重要な機能的意義があり、食事の際に、歯に加わる力を効率よく分散させる役割があると考えられています。また、下あごを前方に動かしたときに、上の前歯の裏面にある斜面を下の前歯が滑ることで、奥歯を離開させる「アンテリアガイダンス」という機能にも関係しています。この機能は、奥歯を過剰な力から守り、顎関節への負担を軽減するために非常に重要です。

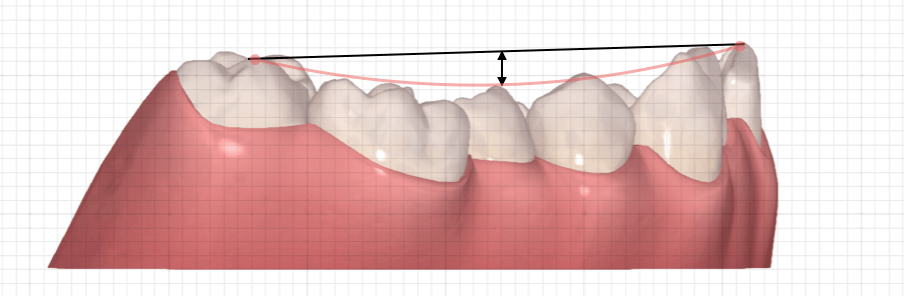

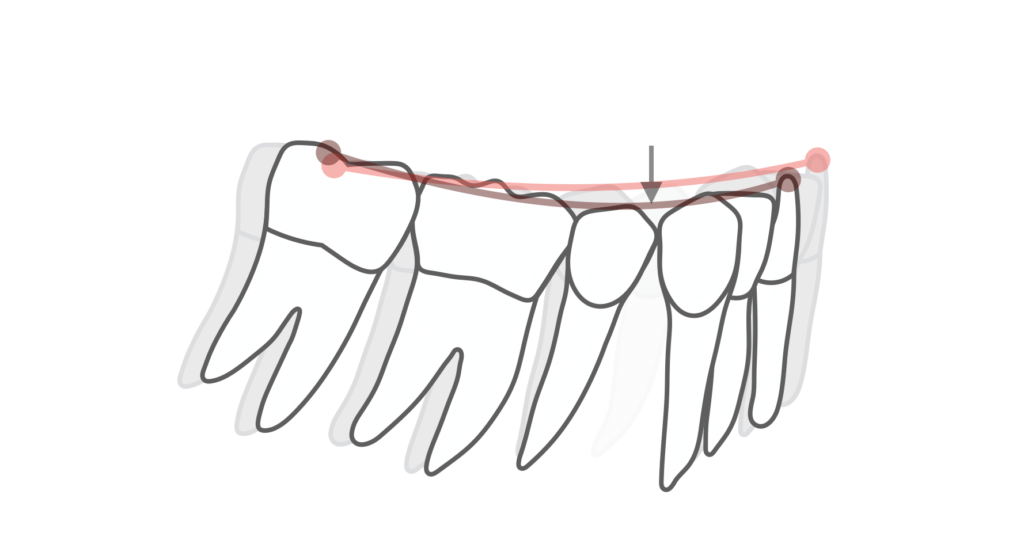

スピーカーブの測定方法

スピーカーブは、歯型の模型上で測定することができます。従来の方法では、下の歯並びの模型で前歯の先端と第二大臼歯の後ろの咬頭を結ぶ平面を基準として、そこから最も深い部分(通常は第一小臼歯あたり)までの垂直距離を測定します。左右両側で測定し、その平均値をその人のスピーカーブの深さとします。

最近では、3Dスキャナーを使ったデジタル測定が主流になってきています。デジタル測定の方が精度が高く、セファロレントゲン写真(側方頭部X線規格写真)でも、限界はありますが測定は可能です。

なぜ矯正治療でスピーカーブの解消が重要なのか

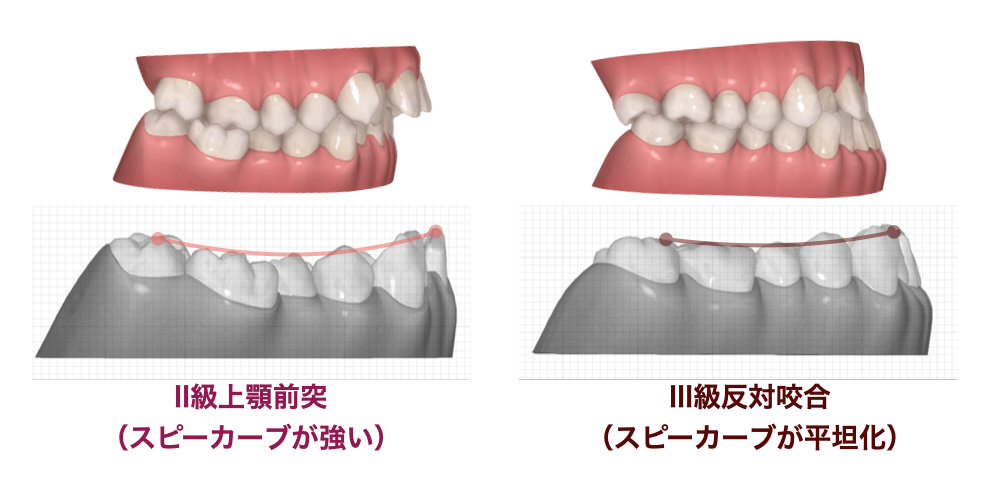

矯正治療が必要な患者さんの多くは、スピーカーブが深すぎるという問題を抱えています。研究によると、II級と呼ばれる出っ歯のタイプの中でも、特に前歯が内側に傾いているタイプ(II級2類)で最もスピーカーブが深く、平均2mm以上になることが分かっています。その次に深いのが通常の出っ歯(II級1類)で、正常な咬み合わせ(I級)がそれに続きます。最も浅いのは受け口(III級)になります。日本ではII級咬合の割合が多いため、矯正治療が必要な方の大部分は、スピーカーブが深いという特徴を持っていることが分かります。

では、なぜスピーカーブが深いと問題なのでしょうか。深すぎるスピーカーブは、オーバーバイト(上下の前歯の垂直的な重なり)とオーバージェット(上下の前歯の水平的な距離)を増加させます。下の前歯が後上方に位置するため、上の前歯との距離が広がり、さらに深く咬み込んでしまうのです。これにより、前歯部に過剰な負担がかかり、将来的に咬耗や歯周病のリスクが高まります。また、理想的な犬歯の位置関係を達成することが困難になり、下あごを動かしたときに奥歯が干渉を起こしやすくなります。

さらに重要なのは、スピーカーブが深いままでは、他の治療目標を達成することが困難だということです。例えば、前歯の前突を治そうとしても、スピーカーブが深いままでは前歯の位置を適切に動かすことができません。このようにスピーカーブの解消は、他の多くの治療目標を達成するための前提条件となっているのです。これが、スピーカーブの解消が矯正治療の「キーポイント」と呼ばれる理由です。

スピーカーブが深くなる症例タイプ

ここではスピーカーブが深くなる歯並びについていくつか解説していきます。

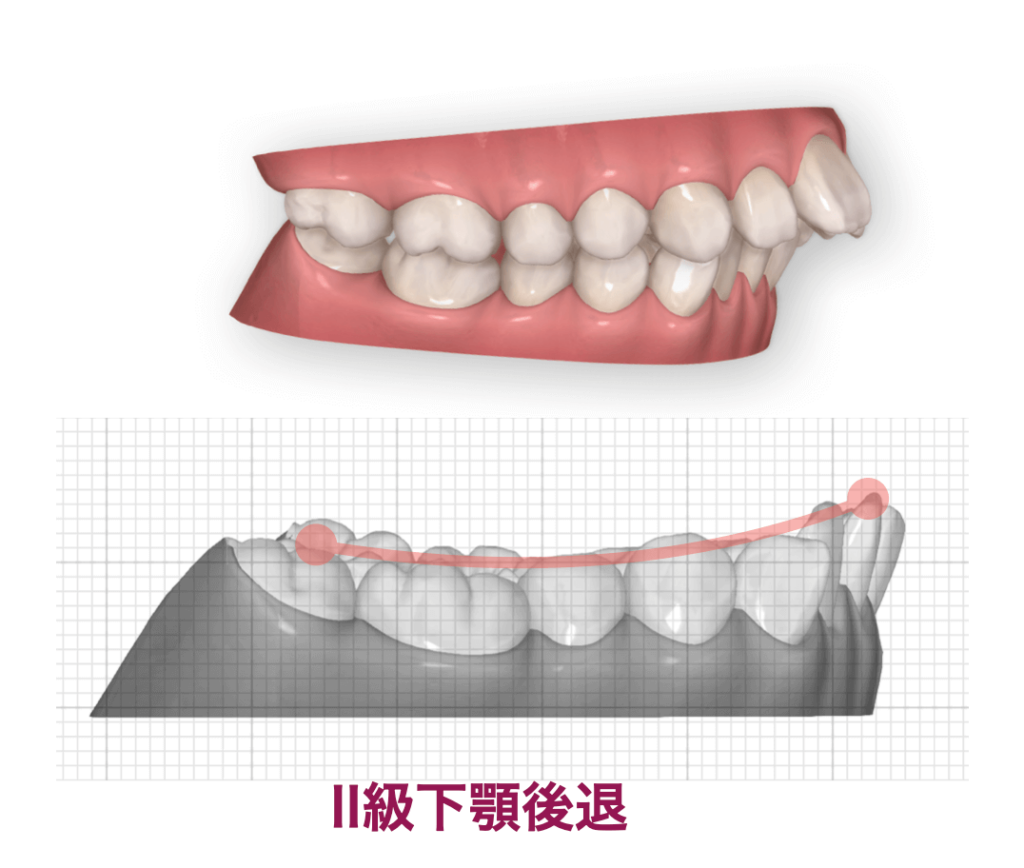

【II級下顎後退】

先ほど説明したII級咬合では、下あごが小さいタイプが多く、下の歯並びが押し込まれながら生えることが多いです。その結果、後半で生えてくる小臼歯の生えるが高さが低くなり、スピーカーブが深くなりやすくなります。また、上下の前歯に前後的隙間があるため、下の前歯が後上方に生えてくることがさらにスピーカーブを深くする要因となります。

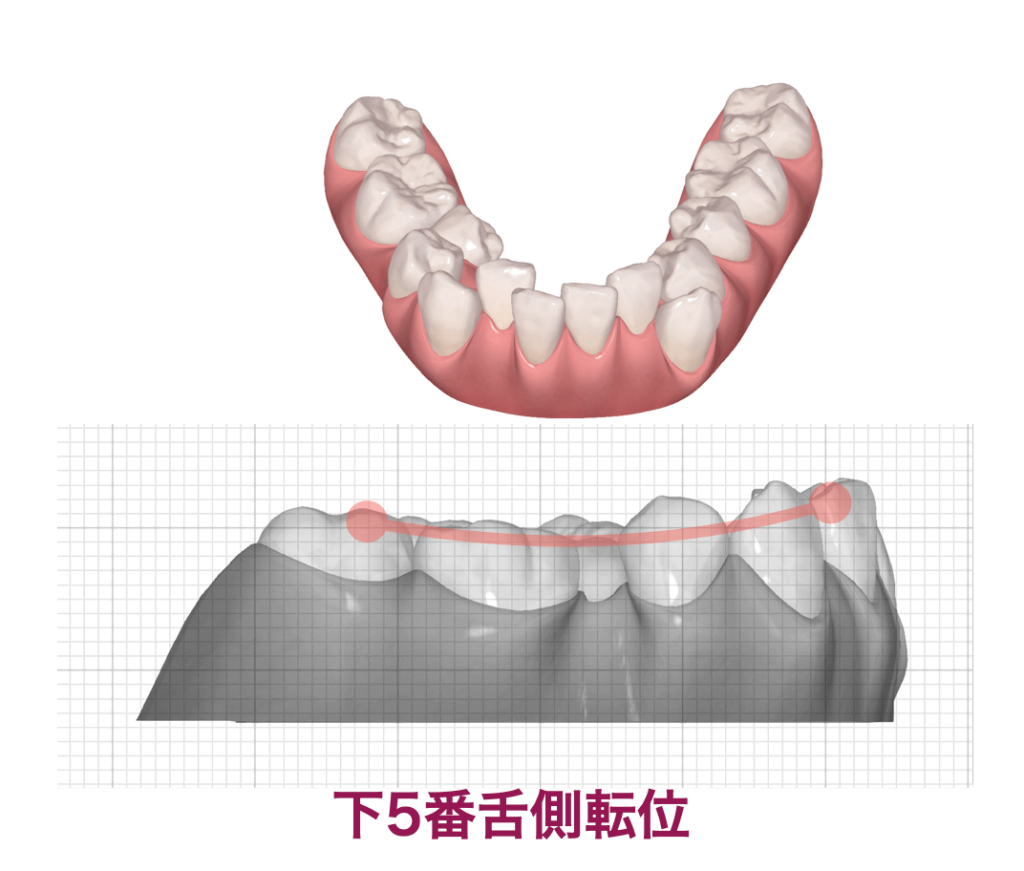

【下小臼歯の舌側転位】

次に、下の小臼歯が内側に倒れこんでいる場合(舌側転位)も、スピーカーブが深くなります。小臼歯が内側に入り込むことで、相対的に咬合平面よりも低い位置になり、前歯や奥歯との間に深い曲線ができるからです。このような症例では、小臼歯を正しい位置に並べるために必要なスペースが大きく、治療難易度も高くなります。

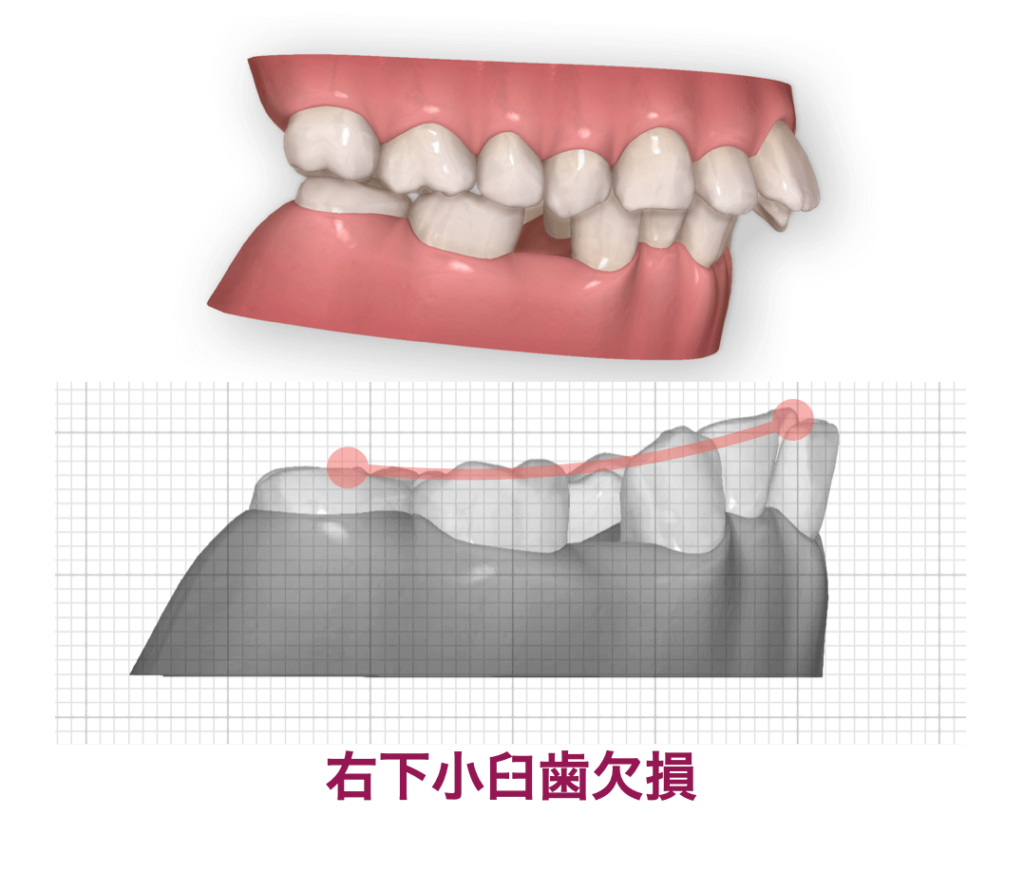

【下臼歯部の欠損】

奥歯が欠損してしまった方もスピーカーブが深くなります。奥歯が失われると、後方のかみ合わせの支持がなくなり、前歯のかみ合わせが深くなります(過蓋咬合になる)。その結果、下の前歯が過度に挺出(歯茎から延びる方向に移動)し、スピーカーブが深くなるのです。このような場合、欠損部分にインプラントやブリッジをセットする前に矯正治療を行なっておくことが、長期的な安定のために必要になります。

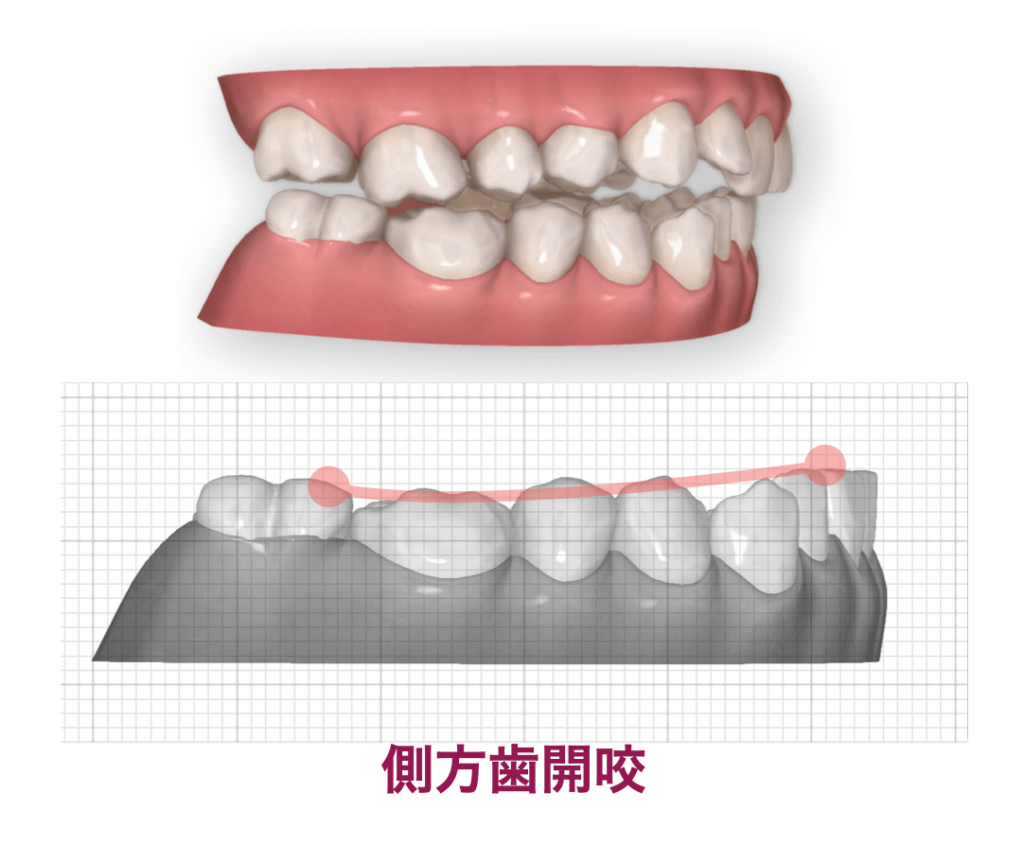

【側方歯開咬】

さらに、側方歯開咬といって、小臼歯のあたりが開いている症例も、実はスピーカーブが深いタイプです。一般的には前歯の開咬はスピーカーブが浅い傾向にあるのですが、側方歯開咬は、前歯と奥歯だけが咬んでいて小臼歯だけが開いているため、小臼歯が低い位置にあることが多くなります。さらに、このタイプは舌を側方に入れる癖があることが多く、小臼歯の萌出を妨げています。

スピーカーブの改善方法

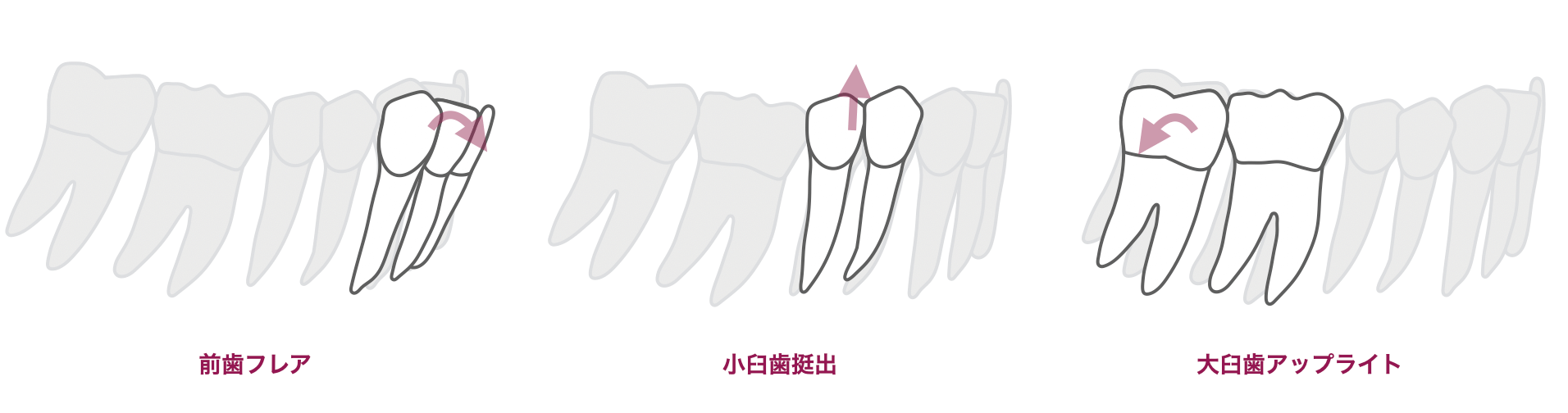

スピーカーブの治療方法は、歯列の中央のたわんでいる部分である下の小臼歯を挺出(引き出す)させるか、下の前後両端の歯を圧下(沈ませる)させるかです。この方針は、骨格のパターンによって大きく異なります。これを理解することは、なぜ治療期間や方法が人によって異なるのかを理解する上で重要です。

- 前歯を前方にフレア(前方に傾斜させる)させ、圧下させる。

- 小臼歯を挺出(上方に引き出す)させる

- 大臼歯を後方にアップライト(後方に起こす)させ、圧下させる。

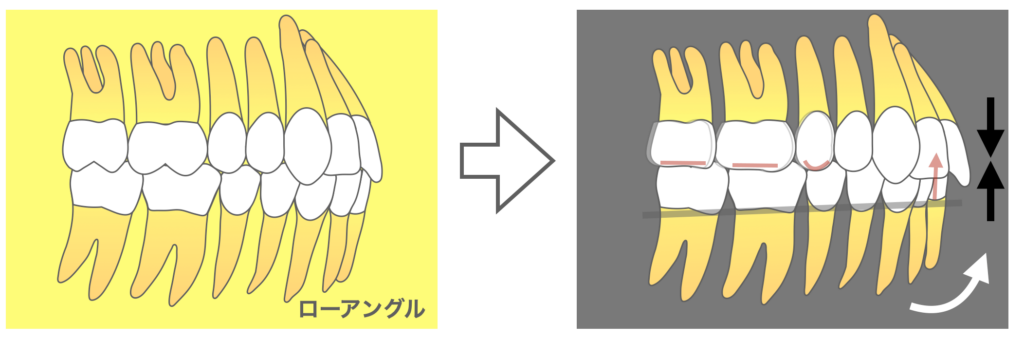

顔が短く咬む力が強いローアングルタイプの方は、最もスピーカーブが深くなりやすいタイプです。前歯の咬耗が見られる方は、しっかりと改善する必要があります。このタイプのスピーカーブを平坦にするには、主に前歯を前方にフレアさせる方法が取られます。小臼歯を挺出させる方法もありますが、咬む力と相殺されてしまい成功しにくくなります。

一方、顔が長く咬む力が弱めハイアングルタイプは、倒れている奥歯をアップライトさせる方法が主に用いられます。このタイプの方は元々スピーカーブが浅めなので、小臼歯を挺出させるとかみ合わせが高くなり顔がさらに長くなってしまう可能性があるため避けるべきです。また、前歯のフレアも側貌を前突方向に悪化させる可能性があるためあまりできません。特にハイアングルの開咬やIII級(反対咬合)の症例ではスピーカーブを平坦化させてしまうと症状の悪化を招くことがあります。

正常な骨格パターンの方は、前歯と奥歯の移動を組み合わせた治療が可能です。その配分は個々の症例によって調整します。

ワイヤー矯正での治療方法

ワイヤーの矯正治療で一番使用されるテクニックは「リバーススピーカーブ」といって、ステンレススチールなどの硬いアーチワイヤーにあえてスピーカーブと反対方向のワイヤーをたわませるよう調整を加えます。この方法は小臼歯の挺出と、前歯のフレアが効率的に行えます。また大臼歯を後方にアップライトさせたい場合はIII級顎間ゴムや歯科矯正用アンカースクリューを使用することで、下の歯列を後方移動させる方法をとります。

マウスピース矯正での治療方法

近年、マウスピース型の矯正装置が普及していますが、スピーカーブの修正という観点では、ワイヤー矯正に比べて限界があることが分かってきています。複数の研究で、マウスピース矯正では治療計画で予測したほどスピーカーブが平坦にならないことが報告されています。

その理由として、マウスピースでは歯を上下方向に動かすことが、ワイヤー矯正に比べて困難であることが挙げられます。特に抜歯症例では、前述したように小臼歯の挺出が難しく、前歯のトルクコントロールも困難なため、スピーカーブの修正がさらに難しくなります。

ただし、これはマウスピース矯正ができないという意味ではありません。治療計画を立てる際に、過度な平坦化を目標とせず、機能的に安定する範囲を目標とすることで、良好な結果を得ることができます。また、骨格パターンによっても達成度が異なることが分かっており、ハイアングルの方では比較的変化が小さく、これはむしろ望ましい結果とも言えます。

抜歯と非抜歯でのスピーカーブ修正の違い

矯正治療において、歯を抜くか抜かないかは大きな決断ですが、スピーカーブの修正という観点から見ると、非抜歯治療の方が圧倒的に有利です。

非抜歯治療では、下の前歯をフレアといって少し外側に傾けることができます。これにより、歯列全体の長さが増え、スピーカーブを平坦にするために必要なスペースを確保できます。また、小臼歯を上方に動かす(挺出させる)ことも比較的容易です。スピーカーブ1mmを平坦にするには、約0.8mmの歯列の長さを延ばす必要がありますが、非抜歯では歯列を前方に拡大することができます。

一方、抜歯治療では状況が複雑になります。小臼歯を抜いた場合、そのスペースを閉じることが治療の主要な目標となるため、小臼歯を上方に動かすことが困難になります。さらに、抜歯のスペースを閉じる過程で、奥歯が前に傾いてきたり、前歯がトルク(歯の傾き)を失って内側に倒れたりすることがあります。このトルクの喪失が、抜歯治療でスピーカーブを修正する際の最大の問題点となります。

2024年に発表された最新の研究では、マウスピース矯正において、非抜歯の症例では治療計画との差異が平均0.84mmだったのに対し、抜歯症例では1.38mmと有意に大きかったことが報告されています。つまり、抜歯症例ではスピーカーブの修正が計画通りに進みにくいということです。

ただし興味深いことに、長期的な安定性を見ると逆の結果が出ています。7年間の追跡調査では、抜歯で治療した患者さんの方が、スピーカーブの後戻りが少なかったのです。これは、抜歯治療では前歯が内側に立つため、咬み合わせがより安定するためと考えられています。したがって、スピーカーブの修正という観点では、治療の効率は非抜歯が優れているものの、長期安定性は抜歯が優れているという、いわばトレードオフの関係にあると言えます。

スピーカーブの最適範囲

スピーカーブは完全にゼロにすればよいというものではありません。深すぎても問題ですが、平坦すぎても問題が生じるのです。スピーカーブがゼロになるとオーバーバイト(前歯の上下的な重なり)が少なくなり、「アンテリアガイダンス」が失われてしまいます。

【アンテリアガイダンス】

下あごを前方に動かしたときに、前歯が奥歯を浮かせる働きのことです。この機能により、奥歯は横方向の力から守られ、顎関節への負担も軽減されます。

スピーカーブが適度にあることで、前方運動時に前歯が効果的に奥歯を離開させることができます。しかし、完全に平坦にしてしまうと、前歯が十分に接触しないか、接触しても奥歯が十分に離れないという状態になります。これにより、奥歯に横方向の力がかかり続け、歯や顎関節に負担をかけることになります。

では、どのくらいのスピーカーブが理想的なのかというと、それぞれの骨格のタイプによって異なります。顔が短く下顎の角度が小さい方(ローアングルタイプ)では、より平坦に近い0.5~1.5mm程度を目標とします。一方、顔が長く下顎の角度が大きい方(ハイアングルタイプ)では、1.5~2.5m程度の軽度の湾曲を維持することが望ましいとされています。

エイジング(加齢)とスピーカーブ

年齢によるスピーカーブの変化については、成長期については明確なデータがあり、第一大臼歯と第二大臼歯の萌出時に深くなることが分かっています。しかし、成人期以降については、実は体系的な研究が少なく、不明な点が多いのが現状です。

一般的に、エイジングとともにスピーカーブが深くなる傾向があると言われています。これは、下あごが上あごよりも長く成長を続けるため、下の前歯が上の前歯に制限されて後ろ上方に押し込まれるという説明がなされています。ただし、この傾向は特にローアングルタイプの方で顕著である可能性が高いと考えられます。ローアングルの方は咬む力が強いため、継続的な歯の圧下や挺出が起こり、スピーカーブが深まりやすいのです。

一方、ハイアングルタイプの方では、咬む力が弱いため、加齢によるスピーカーブの増加は限定的と考えられます。むしろ、歯の挺出不足により、スピーカーブが浅いままか、場合によっては逆カーブに向かう可能性さえあります。

まとめ

スピーカーブは、矯正治療において非常に重要でありながら、患者さんにはあまり説明されることのない概念かもしれません。多くの矯正治療が必要な方は、このスピーカーブが深いという特徴を持っているため、治療計画作成には、十分考慮が必要となります。

ただし、単純に平坦にすればよいというものではなく、深すぎても浅すぎても問題があります。適切なアンテリアガイダンスを確保し、長期的に安定した咬み合わせを得るためには、骨格のパターンや咬み合わせの状態に応じた、個別化された治療目標が必要になります。

【この記事の執筆者の略歴】

牧野正志

徳島大学歯学部卒 (2006)

東京歯科大学歯科矯正学講座 研修課程修了 (2010)

まきの歯列矯正クリニック開設 (2012)

日本矯正歯科学会 認定医・臨床医